Cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, critique reconnu, théoricien du cinéma. François Truffaut a su concilier sa propre exigence, milieux intellectuels et succès populaire.

Il ne fut pas seulement réalisateur, mais aussi critique (par le biais de ses articles dans la revue Les Cahiers du Cinéma), théoricien, par les nombreux entretiens, l’abondante correspondance qu’il nous a légués, les entretiens qu’il a consacrés à Alfred Hitchcock, méprisé à l’époque (et qui ont incontestablement contribué à forger la légende qu’il est devenu).

Un peu à la manière de Winston Freer qui avait en son temps répertorié 17 familles d’effets magiques, Truffaut a pris le temps de répertorier les points communs entre tous les films qu'il défendait (thématiques, cadrage, couleurs, angles de vue...) afin de prouver que ces cinéastes étaient de véritables auteurs, ce que beaucoup niaient dans ces années 1950. Ainsi a-t-il pu en tirer de véritables règles pour aider les réalisateurs à créer leur propre filmographie, mais aussi aux spectateurs à avoir une véritable grille de lecture pour apprécier un film. En faisant un pas de côté, elles sont aussi une aide précieuse pour construire nos prestations et réfléchir !

Principe 1- LE DOUBLE

Le thème du double, par la présence de miroirs, de reflets, de mimétisme, est un élément central des films de Truffaut. Le miroir est en effet la base d’une réalité parallèle, d’une autre dimension qui nous permet de justifier bien des effets. D’autre part, si on pousse plus loin l’analyse, c’est aussi l’idée que le magicien et le tour présenté sont le miroir du spectateur (de ses rêves, de ses peurs, de ses croyances, parfois limitantes)

Le thème du double, par la présence de miroirs, de reflets, de mimétisme, est un élément central des films de Truffaut. Le miroir est en effet la base d’une réalité parallèle, d’une autre dimension qui nous permet de justifier bien des effets. D’autre part, si on pousse plus loin l’analyse, c’est aussi l’idée que le magicien et le tour présenté sont le miroir du spectateur (de ses rêves, de ses peurs, de ses croyances, parfois limitantes)

Avoir toujours sur soi un miroir de poche, un miroir-triptyque, une boule de cristal, une fenêtre, un écran peut être la base d’un scénario solide qui pourrait même être l’épine dorsale de tout le numéro.

Principe 2- LE LEITMOTIV

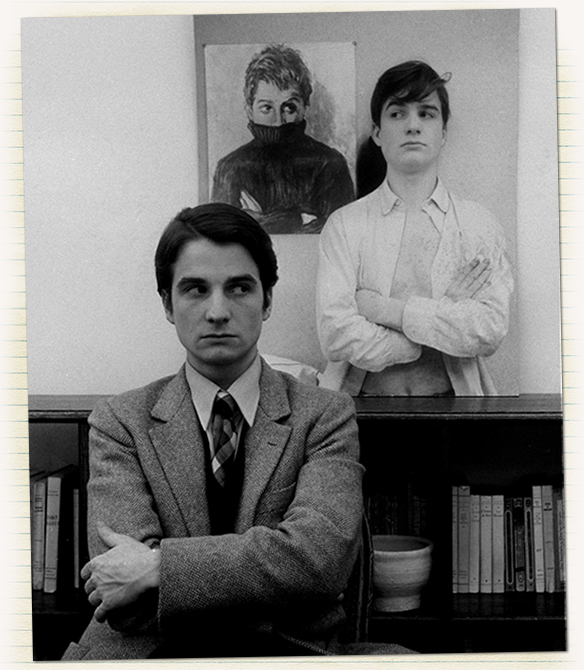

La reprise d'un personnage central qui revient de films en films (avec le même acteur) est une des caractéristiques incontournables des films de Truffaut. En multipliant les clins d’œil, les leitmotivs, en faisant régulièrement revenir une réplique, un bon mot, un objet à différents moments de votre spectacle, vous faites ressentir au public le sentiment que votre prestation est construite, réfléchie, et que vous retombez toujours sur vos pieds.

La reprise d'un personnage central qui revient de films en films (avec le même acteur) est une des caractéristiques incontournables des films de Truffaut. En multipliant les clins d’œil, les leitmotivs, en faisant régulièrement revenir une réplique, un bon mot, un objet à différents moments de votre spectacle, vous faites ressentir au public le sentiment que votre prestation est construite, réfléchie, et que vous retombez toujours sur vos pieds.

Par exemple, dans un film, si une arme apparait accrochée au mur au début du film, il faudra à un moment ou un autre que cette arme soit utilisée, si un coffre fermé traine dans un coin de la pièce, il faudra que ce coffre soit ouvert, et si une lettre est posée négligemment sur un coin de bureau, il faudra que cette lettre soit décachetée, mais ce n’est que plus tard que nous en comprendront l’utilité.

©Raymond Cochetier - Cinémathèque française

Principe 3- LA PREGNANCE

Un film, comme un numéro de magie doit contenir un ou plusieurs moments qui laissent un souvenir fort, précis, marquant et ineffaçable. Truffaut disait qu’il fallait qu’un moment du film se fixe dans l’esprit du spectateur « pour plusieurs années ». Ce moment n’est d’ailleurs pas forcément l’image finale du tour.

Il peut provenir de la présence d'une phrase ou d'une suite de mots rapide, insolite, paradoxale, provocatrice, poétique qui vient changer le cours de l'histoire, ou la perception de notre personnage.

D’ailleurs le « climax » (point culminant de notre numéro) doit être créé par la situationentière, l'idée de la scène, qui est tellement insolite, saugrenue, iconoclaste qu'elle ne peut avoir été inventée, qu’elle est forcément vraie.

Enfin, ce « moment fort » doit exister rarement plus de trois ou quatre fois dans un même film, au-delà, il perd de son efficacité.

Cultiver l'art du paradoxe, de la rupture pour surprendre le spectateur, désamorcer la scène, éviter les lieux communs, tout en gardant les avantages de la situation est pour Truffaut un "parti pris louable à une époque où le spectateur a souvent cent longueurs d'avance dur la suite de l'histoire."

C'est ce goût du paradoxe, ce désir de faire le contraire de ce que les autres attendent ou de ce que font les autres, qui fait de son travail une bascule permanente qui rend l'œuvre si vivante, si inattendue, lui donne tant de force.

Par exemple, combien de fois avons-nous fait semblant de ne pas retrouver une carte choisie, avant de révéler que nous avons fait exprès d’échouer ?

En effet, ce genre de rebondissement est intéressant et donne du relief à notre prestation (même si à mon sens, cette démarche peut donner l’impression de mettre le public « au défi » et de vouloir « profiter de sa crédulité » si on en abuse)

Ne serait-il pas intéressant de révéler une mauvaise carte, puis une seconde, puis une troisième, non pas parce que nous nous sommes trompés, mais plutôt parce qu’on ne PEUT PAS trouver cette carte : car elle n’a jamais été dans jeu, il n’y a pas de jeu de cartes, le jeu n’a jamais été imprimé, le jeu est un bloc etc.

Principe 4– LE LIEN

Regarder un film de Truffaut c’est prendre conscience de l'importance du lien : ce qu'on présente ne doit pas être une succession de « perles qu’on enfile ».

Regarder un film de Truffaut c’est prendre conscience de l'importance du lien : ce qu'on présente ne doit pas être une succession de « perles qu’on enfile ».

Au contraire c'est la narration qui est notre arme maîtresse, c’est l’agencement des perles qui va faire toute la différence (leur nombre, leur taille, leur couleur, leur alternance etc.). On peut ainsi parler du lien entre les tours que nous présentons, mais aussi entre le public et le narrateur (dans notre cas, le magicien)

Avant de penser au talent du narrateur, il peut être intéressant de se demander qui est le narrateur ? Est-il le magicien qui interprète son texte ?

Est-il un objet qu'on présente (texte qu'on lit dans un vieux grimoire, un parchemin mystérieux, un mode d’emploi etc...)

Est-il un narrateur extérieur (un code à déchiffrer, une voix off, un message sur un répondeur, un SMS, un mail, le(s) spectateurs ?)

Le lien s'illustre d’ailleurs souvent dans ses films de diverses manières (utilisation des lettres, de correspondance, d’appels téléphoniques, d’une voix off qui s’adresse au spectateur…)

Ce mode de communication « indirecte » lui permet d'exprimer des idées qui pourraient sembler impudiques, fausses, surjouées ou trop mélodramatiques.

Principe 5-LE RYTHME

On dit souvent que les grands narrateurs fondent leur art sur une certaine façon de prendre leur temps, Truffaut, non. Pour lui, un film doit "être comme un train qui file dans la nuit", lancé à toute allure.

On dit souvent que les grands narrateurs fondent leur art sur une certaine façon de prendre leur temps, Truffaut, non. Pour lui, un film doit "être comme un train qui file dans la nuit", lancé à toute allure.

D'autre part, Truffaut ne raconte pas une action mais narre des sentiments. L'action n'a en réalité que très peu d'importance : on ne se demande pas "comment ça va se finir?" mais plutôt « que va t'il arriver aux personnages ? »

En magie, nous sommes d’accord pour dire que le public ne retient que très peu les effets qu’on lui présente. En réalité, le public ne se souvient que ce qu’il a ressenti.

On l’aura compris, pour Truffaut, croiser tous ces principes lui permet de partir du matériel et du particulier pour emmener le spectateur vers l'abstrait, le général, l'universel.

Finalement Truffaut s'éloigne sans cesse de la réalité ambiante (pas de dimension sociale, politique ou psychologique), soit en se référant à une réalité passée, imaginaire, intérieure, sentimentale.

Pour conclure, l’exercice que je vous ai proposé aujourd’hui est une véritable démarche créative que je pratique souvent : m’immerger dans un sujet, une théorie, une citation, même un simple titre et remplacer le mot-clé par le mot « magie ». Vous n’imaginez pas à quel point cette démarche est puissante.

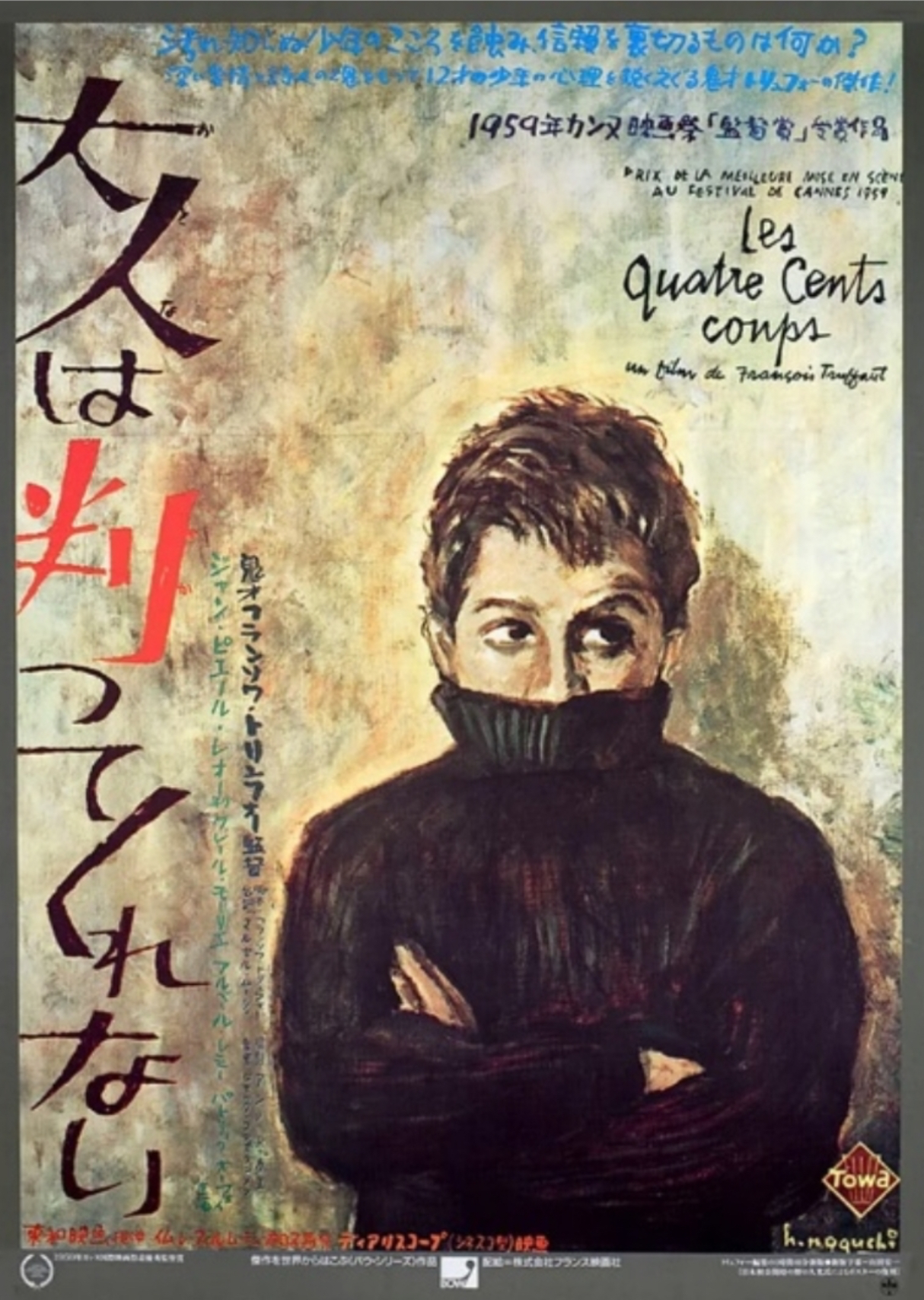

Rien qu’en prenant les titres des films de François Truffaut, on trouve ainsi « Les 400 tours », « Tirez sur le magicien », « La magie douce », « Magie volée », « Magie sauvage », « Magie américaine », « La magie de poche », « La magie en fuite », « Le dernier tour » etc.)

A vous de jouer : « Silence… on tourne ! »

Sébastien Thill